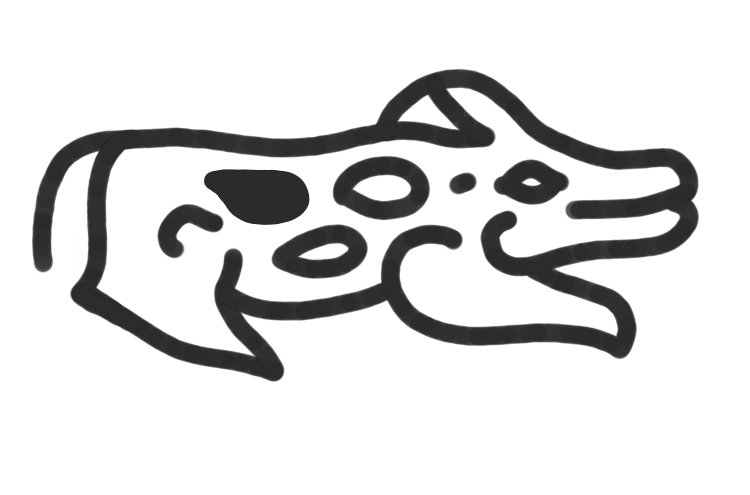

此符号在严志斌的《巴蜀符号集成》中归类于兽(动物)型符号。符号由细长的四肢、呈树枝状的头部、短尾和有斑点的兽身组成,因其外形与鹿极为像似,故常被学者称之为鹿纹、或斑鹿纹(参考《宣汉罗家坝》66页;《什邡城关战国秦汉墓地》43页)。其形状除  此之外,还有

此之外,还有  (编号455)(未画)、

(编号455)(未画)、  (编号370)(未画)两种形象,这两种形象相较于前者不易细辨,其外形与鹿形相差甚远,更为抽象化,被列为鹿纹符号的依据目前尚不明晰。

(编号370)(未画)两种形象,这两种形象相较于前者不易细辨,其外形与鹿形相差甚远,更为抽象化,被列为鹿纹符号的依据目前尚不明晰。

根据现有的材料可见,当前带有该符号的器物共有25件。其中有10件位于铜剑上,14件位于铜矛上,1件位于铜戈处。

据目前发现,该符号最早出现在战国中期,集中流行于战国中期晚段——战国晚期早段。

在现有材料中,该符号全部出现柄部,如剑柄、矛柄、戈内处。在铜矛中,该符号全部侧置,足朝向矛缘;铜剑中,该符号亦侧置,符号尾部指向剑首。在铜戈中,该符号呈正面形态,  符号头部朝向后缘。

符号头部朝向后缘。

尽管目前有关巴蜀鹿纹符号的研究甚少,但我们依据古代时期的现实环境可以看出,鹿体现出原始生活的现实性,也反映出原始精神的意愿诉求。鹿呈侧面状,以昂首仰视的姿态站立,这与鹿纹岩画形象极为相近,已有研究普遍认为这种形象特征与原始崇仰相关——先民崇尚鹿并视其为“神灵”的化身,鹿角则是鹿“灵力”的基源。

该符号常以符号组合出现,单独出现仅一次,即在铜戈处。

与  、

、  两个符号组合出现次数最多,高达18次;少数会存在只与

两个符号组合出现次数最多,高达18次;少数会存在只与  组合出现,或只

组合出现,或只  组合出现得情况。此外,与

组合出现得情况。此外,与  符号组合出现频数也高,共16次。

符号组合出现频数也高,共16次。